Live2Dソフトの準備ができたらイラスト制作をします。

この記事は自分のイラストを使ってVtuberを制作したい人向けの記事です

技術的なことも大切ですが、もっともっと大切なのはキャラクターデザインです。

「どんなVtuberになりたいのか」

「なにを発信したいのか」

「だれに発信していきたいのか」

それにあった内容のキャラクターを生み出すこと

発信内容にあった<キャラクターの世界観>を統一してから制作することがポイントだと思います。

細かい設定をしてからキャラクターをつくることをおすすめします。

<重要>まずはどんなキャラクターになりたいかイメージを膨らませる

どんな内容の動画を作りたいのか?

ゲーム配信なのか?

教育系の配信なのか?

Vrog系なのか?

自分のなりたいキャラクターのイメージを考えて言語化してみる。

またテーマを決めてキャラ設定をするのも作りやすいです。例:ネコとか

カラーラフを作ってから制作するのがおすすめです。

なぜなら、あとで髪型や服装は変えられますが、肌の色、目、髪の色はキャラクター仕様上かえにくいので

目、肌、髪のカラーだけは真剣に考えたほうがよいです。

イラスト制作をお願いする場合はこちら↓

オリジナルイラストとLive2Dモデルのデジタルマーケット【nizima】

![]()

イラストオーダーサービス【SKIMA】コミッション

![]()

Live2Dで使いやすいイラストは<正面イラスト、アニメ塗>

はじめて制作するときは、正面のイラストがおすすめです。

細かいパーツが多いほどモデリング作業が増えるのではじめはシンプルなキャラクターでよいと思います。

また塗りはアニメ塗と言って、グラデーションの少ない単色塗が動かしたときに自然なのでおすすめです。

おすすめのイラストソフト

「AdobeのPhotoshop」か「CLIPSTUDIO」がおすすめです。

Live2Dソフトに読み込む際にはPSDファイルにしなければいけないので、

PSDファイルで保存可能なお絵描きソフトを選びましょう。

わたしはPC版CLIPSTUDIO(クリップスタジオ)で制作しています。(5000円と安いので)

CLIPSTUDIOは利用者がおおく、情報が多いので、困ったときなど解決しやすいです。

ここではCLIPSTUDIOを使ってのイラスト制作とパーツ分けを解説していきます。

新規キャンバスのサイズは【とくに決まりはない】

わたしは、ポストカードサイズの350dpi<解像度>で制作しました。

マーケットサイトで調べたところ、とくに決まりはなく、みなさん結構自由なサイズで制作しているようでした。

ただサイズが大きくなればなるほどデータが大きくなるので、パソコンのスペックが低い場合は、ポストカードサイズくらいが良いです。

パソコンのスペックに比べて、データが大きすぎると動きがかくついたりすることもあるようです。

また等身大モデルを制作する場合は幅2900×高さ5632 解像度350dpiが間違いないようです。(fumiさん著書引用)

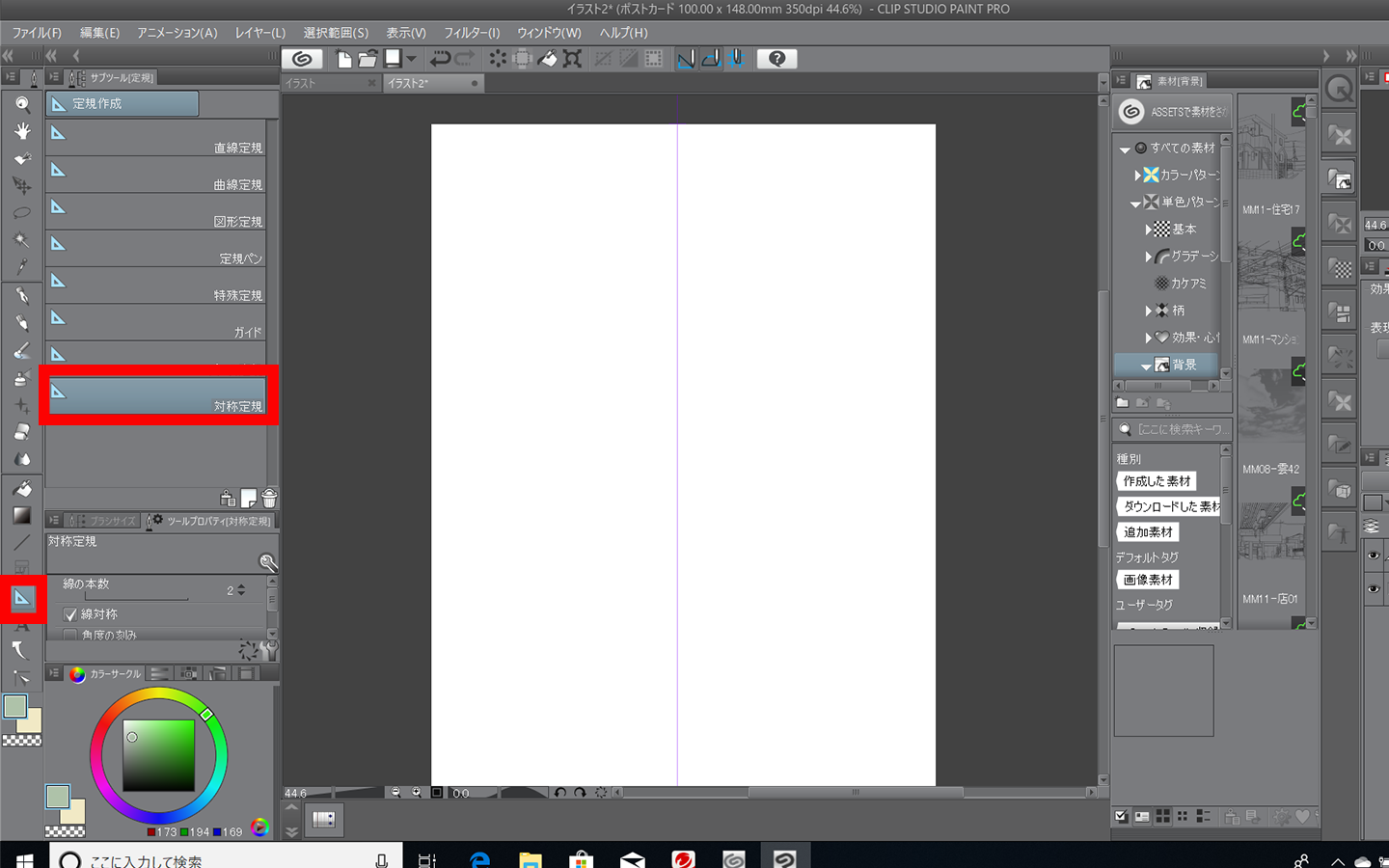

正面イラストでは対称定規をつかう[時短にもなる]

・「対称定規」機能を使うと描きやすく、時短になる

・定規ツールのなかから対称定規を選択

・Shiftを押しながら、ドラッグすると対称定規の線がひけます。

この線を中心にして左右対称の正面イラストがかけるようになります。

・対称定規を切る場合は、定規マークの上でSHIFTキーを押す

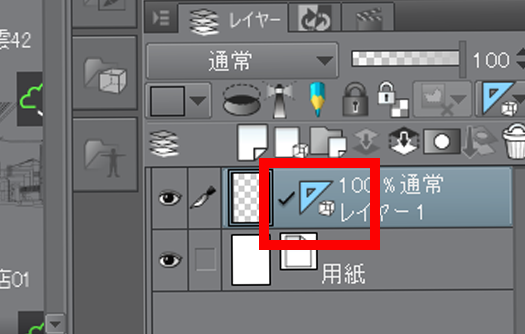

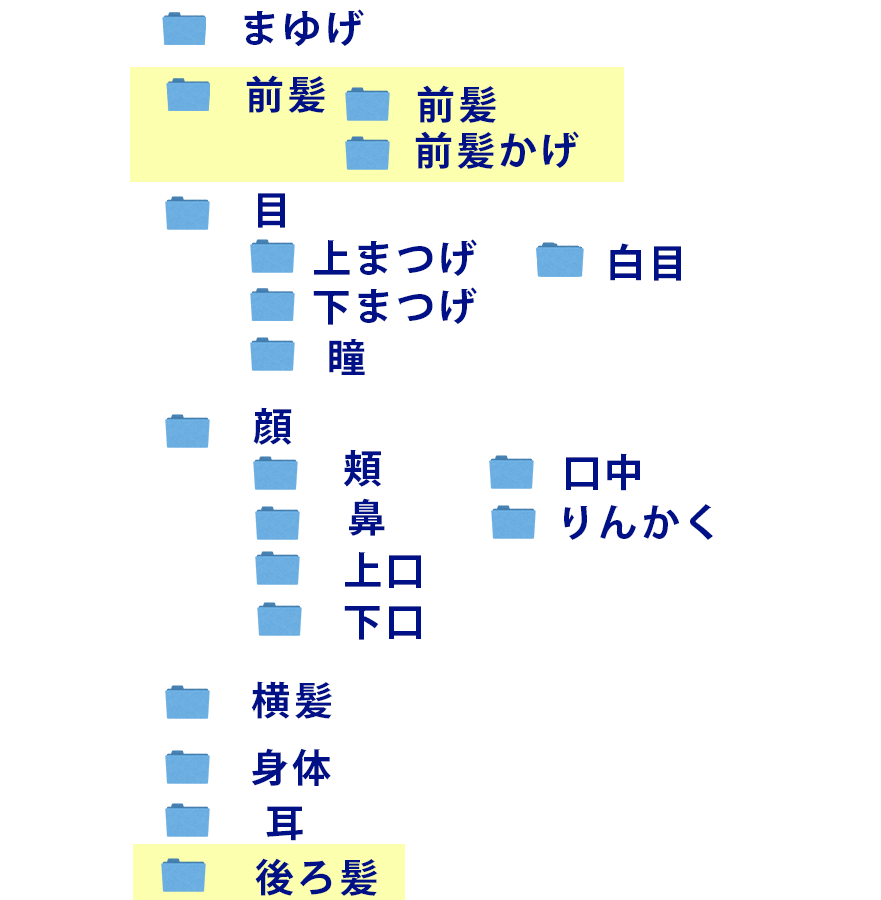

フォルダー構造

レイヤー順は自分で調整してみてください。

【前髪レイヤー】か【まつげレイヤー】が一番上(前)で、【後ろ髪レイヤーが一番下】にくるようにおけば、だいたい大丈夫です。

また目や耳など左右にあるものは左右別々のレイヤーフォルダに保存します。

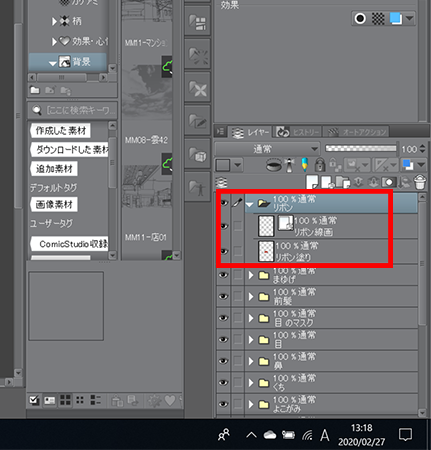

フォルダーのなかに(線画レイヤー・塗りレイヤー)を制作する

最終的には線画と塗りレイヤーは統合してパーツ作成しますが、念のため線画と塗りの原画は別ファイルで保存しておきましょう。

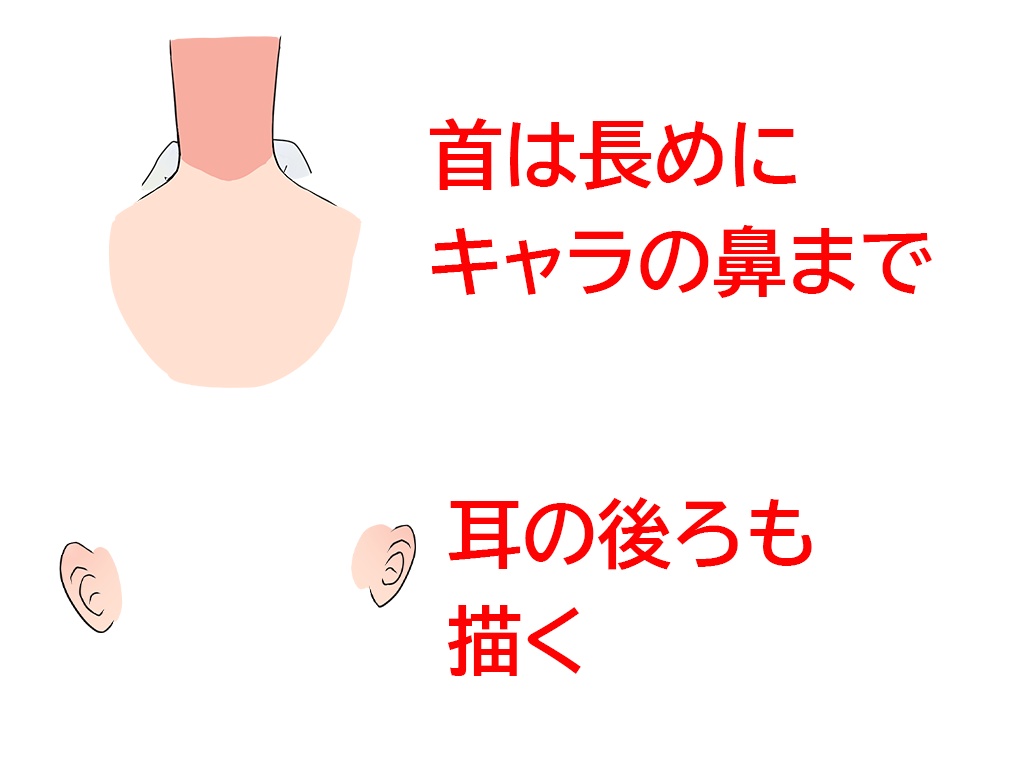

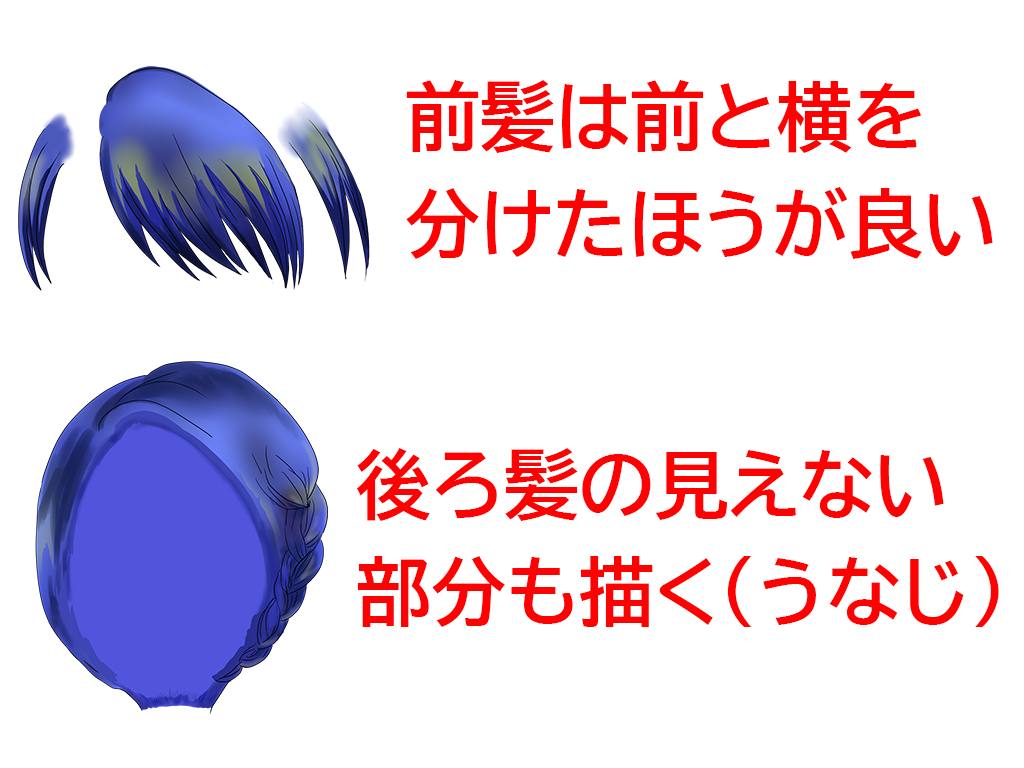

見えないところまで描き込む必要がある

Live2Dで動くモデルを制作するためには、見えないところまでイラストを描き込んでおく必要があります。

ロングヘアの場合はうなじは不要

ロングヘアの場合はうなじは不要

前髪は一つのパーツとして制作されていることもありますが、横を向いたときに隙間ができやすいので、横のパーツもあればいいと思います。

塗りは【通常】で

乗算やスクリーンなど反映されないので、【通常】で制作しましょう。

発光の効果が欲しい場合は、Adobeのアフターエフェクトで制作可能です。

今回制作したキャラクター

キャラクター設定は神戸のキャラクターです。

北野坂ジャズ子ちゃんです。

・まつげなど細かい部分はなし

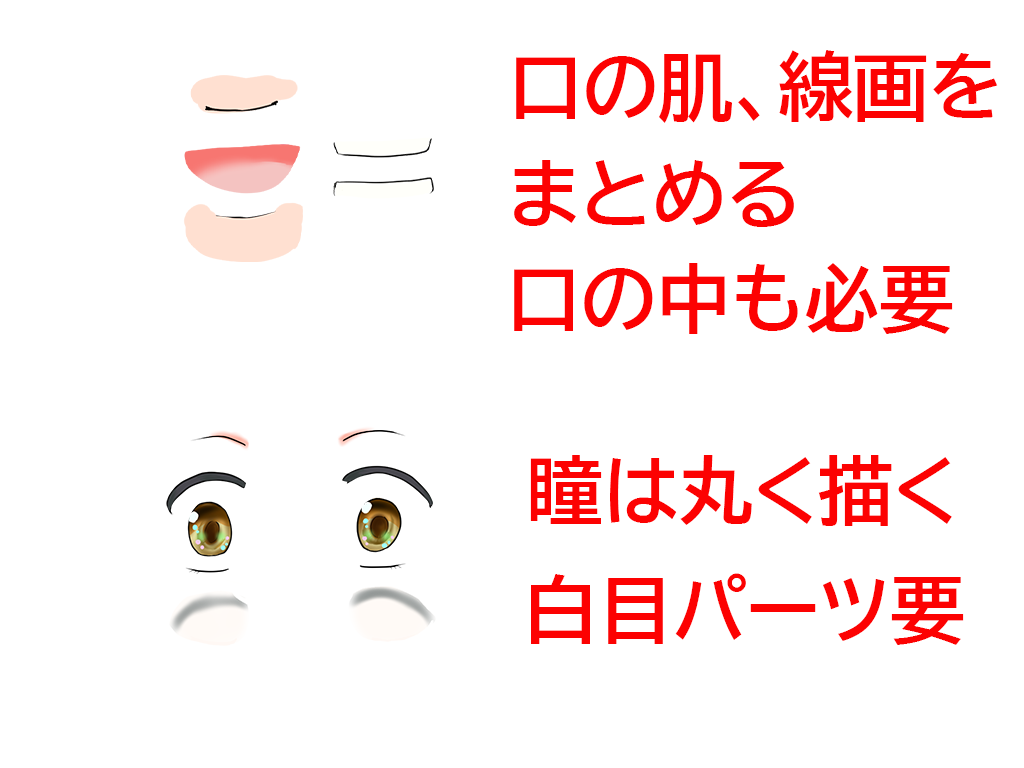

・目は特に細かくわける(上まつげ、二重、白目、下まつげ)

・目のマスクも制作

・口のパーツは上唇線、下唇線、上唇肌、下唇肌、上下の歯、口中と細かくパーツわけ

・手も指1本1本パーツわけ

左右対称のパーツ(うでや手など)はレイヤー複製&左右反転機能で制作すれば、時短になります。

(パーツ分けしたイラストをnizimaで300円で販売しております)

Facerigで配信するモデルならバストアップのモデルでOK

はじめて制作する場合はバストアップで練習してみましょう。

またFacerigで使用するモデルは足まで映らないので、バストアップでOKです。

Live2Dデザイナーをめざす方は全身モデルを制作することが必須だそうですが、個人Vtuberの制作では全身は描かなくても大丈夫です。

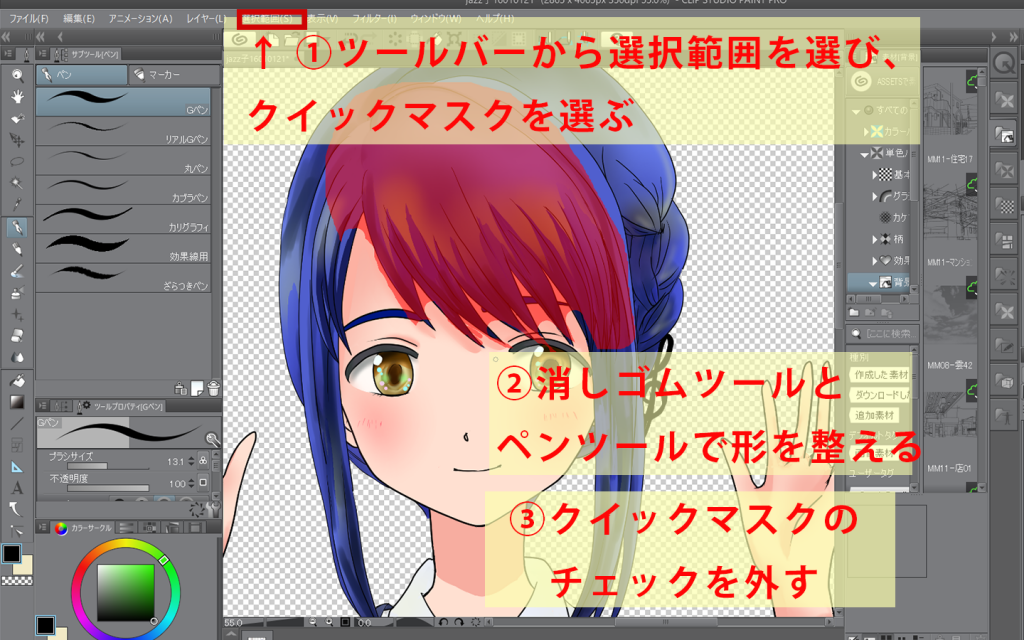

一枚イラストからパーツ分けする方法は?

レイヤー分けされていないイラストなどをパーツ分けする場合は

①まず新規レイヤーフォルダーを15個ほど作成する(パーツの数だけ必要)

②原画を複製する※紛らわしいので原画レイヤーは非表示にしておきましょう。

③原画にはロックをかけておく(原画を削除してしまわないようにするため)

④【投げ縄ツール】を使って、必要なパーツをかこむ(クイックマスク機能を使ってパーツ選択)

【流れ】前髪→よこがみ→まゆげ→顔の中のパーツ→りんかく→身体→首

⑤【切り取り+貼り付け】

⑤必要な部分以外を丁寧に消してゆく(レイヤーマスクを使用すれば消しすぎたときに再生できます)

⑥不足している部分は描き込む(耳や首、瞳、おでこなど描き込みが必要です)

⑦新規レイヤーフォルダーに完成したパーツをいれて、名前を作成

大変な作業ですが、これをマスターすれば、どんなイラストもパーツ分けできますから結構なスキルになります。

フリーイラストをお借りして、アニメーションを制作することもできるようになりますし、

好きなイラストレーターさんのイラストでLive2Dモデルが作れるようになります。

(ご本人に承諾を得ることが必要ですし、規約を守って使わせていただきましょう)

パーツ分けのわかりやすい記事

Live2Dでキャラクターを動かすためのパーツ分けの考え方と、「CLIP STUDIO PAINT」を使って実際にパーツ…

【失敗から学ぶ】Facerig用のモデルを制作する際に気をつけること<クチと目が命>

クチを大きめに描いたほうがよい

Facerigで動きが目立つのは、クチと目になります。

したがって、クチの動きはとても大切。

わたしは初期のイラストでおちょぼクチの子を描いてしまいFacerigに読み込んだ時に、動きの少なさに驚きました。

クチは大きめに描いたほうがよいです。

これは私がはじめに投稿した動画ですが、クチが小さすぎて、動いてるかわからないです。

目はぱっちりしすぎないほうがよい<柔らかい表情がおすすめ>→パラメーターで解決

ぱっちり目に憧れて、ぱっちり目に制作したモデルをFacerigに読み込んだところ、

こちらの顔をトラッキングするやいなや、半目になってしまい、パッチリ目はどこへやら。

モデルのもともとのパッチリ目を再現するためには、中身に入っている自分がめちゃくちゃ目を見開かないといけないんです。

話しながら、目を見開くのはかなりつらいと思うので、はじめからすこしとろんとした目のキャラクターが使いやすいと思います。

後日、調査したところ、Live2D上でパラメーターの設定で工夫すれば、ぱっちりお目目も再現できるということが分かりました。(2020/3/7)

すげさんのサイトを見てわかったのですが、Live2Dの目のパラメーターを設定するときにパラメーターが0.8くらいのところに

ぱっちりお目目の設定をすれば、自分が半目でもキャラはぱっちりのお目目になってくれるようです!

パーツわけは動きの細かさに関係する

パーツ分けはどこまで細かくするかは、個人の差があります。

とにかくなめらかな動きのモデルを制作する場合は、細かいパーツ分けが必要ですが、

しかし、はじめのうちは細かくしすぎないほうがよいです。(モデリングの時に死にます)

イラストの保存方法

①イラストのパーツ分けが完了すれば、一番下の【用紙】レイヤーを削除

②ツールバーからファイル→別名を保存

③【PSDファイル】(Photoshopドキュメント)で保存する

PSDファイルの読み込み

【Live2D Cubism Editor】を立ち上げて、モデリングスペースに制作済のPSDファイルをドラッグ&ドロップで読み込み完了です。

エラーや破綻などがないかチェックしておきましょう。

その後、モデリング制作前にいったんデータを保存しておき、【cmo3ファイル】=モデルデータを保存しておきましょう。